Arthrose et prothèses d’épaule à Bezons

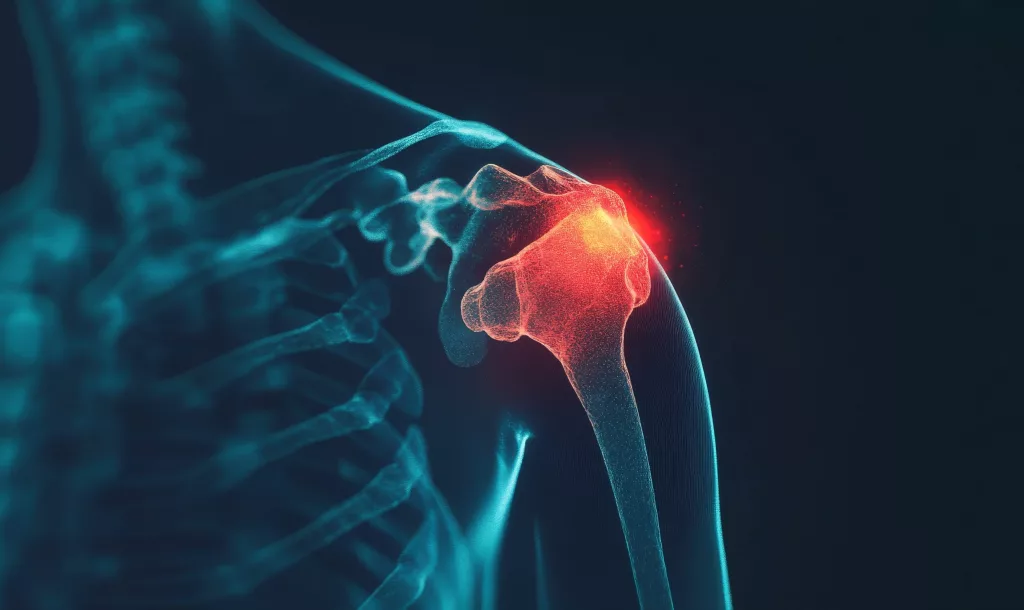

Qu'est ce que l’arthrose de l'épaule ?

Chirurgie de l'épaule à Bezons

Pathologie

L’arthrose gléno-humérale est une pathologie le plus souvent dégénérative. Toutefois elle peut-être en relation avec un traumatisme ancien ou récent ou la conséquence de microtraumatismes répétés d’origine professionnels ou sportifs. Enfin, dans certains cas, elle est due à une maladie inflammatoire, la polyarthrite inflammatoire (P.R.) étant la plus fréquente.

Elle touche les deux sexes sans prédominance.

Elle correspond à la destruction progressive, plus ou moins rapidement, du cartilage de la tête humérale et/ou de la glène (qui est la partie articulaire de l’omoplate). En aucun cas ces lésions ne peuvent cicatriser. Effectivement, les lésions cartilagineuses rencontrées dans l’arthrose ne peuvent se régénérer spontanément.

Ces lésions du cartilage peuvent s’associer à des lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs.

En fonction, des lésions rencontrées (lésions cartilagineuses et/ou lésions tendineuses) différents types de prothèses peuvent être proposées :

- Les prothèses humérales simples seront réservées aux patients ayant des lésions cartilagineuses uniquement sur la tête humérale sans lésions tendineuses. Selon plusieurs critères anatomiques et osseux on pourra envisager des prothèses humérales avec ou sans tiges, cimentées ou non cimentées.

- Les prothèses totales de l’épaule permettent de changer les deux versants de l’articulation (versant huméral et versant glénoïdien sur l’omoplate) :

- Les prothèses totales anatomiques qui reproduisent l’anatomie native de l’articulation et nécessitent un bon environnement tendineux et musculaire pour bien fonctionner ;

- Les prothèses totales inversées d’épaule qui s’adressent à des patients qui ont des lésions cartilagineuses et tendineuses. Ces prothèses inversées modifient (médialisation) le centre de rotation de l’articulation et favorisent la sollicitation du deltoïde qui va compenser le déficit de la coiffe des rotateurs. Les résultats sont tellement satisfaisants que cette prothèse est parfois utilisée pour traiter les ruptures massives et non réparables de coiffe des rotateurs (épaule pseudo-paralytique) même sans lésion cartilagineuse. Ces prothèses totales inversées sont aussi souvent utilisées lors de fracture d’épaule et en particulier les fractures céphalo-tubérositaires de l’humérus déplacées.

Les motifs de consultations sont la douleur et/ou la raideur qui évoluent de façon progressive.

Arthrose de l'épaule et prothèses d’épaule à Bezons

Docteur Poulain spécialiste de l'épaule

Comment faire le diagnostic de l'omarthrose

La première étape est d’établir le diagnostic et d’éliminer les diagnostics différentiels. La radiographie standard de face et de profil est donc indispensable devant toute épaule douloureuse ou enraidie.

En cas de doute sur la qualité de la coiffe des rotateurs, une IRM peut être demandée.

Dans le bilan pré-prothétique, un scanner permet d’apprécier le stock osseux glénoïdien, l’orientation de la glène, le positionnement du pilier de l’omoplate et la rétroversion humérale.

Scanner ou IRM avec injection (arthro-scanner ou arthro-IRM) sont de très bons examens pour apprécier les lésions cartilagineuses (arthrose) et d’éventuelles lésions tendineuses (rupture de coiffe des rotateurs).

Une consultation avec un cardiologue et un anesthésiste seront à réaliser si la pose d’une prothèse était envisagée. Un bilan dentaire et urinaire est réclamé pour traiter un éventuel foyer infectieux avant la pose de prothèse d’épaule.

Prise en charge thérapeutique de l'arthrose de l'épaule

La prise en charge est dans un premier temps médicale et fonctionnelle.

Les antalgiques et les AINS font partie de l’arsenal thérapeutique comme la rééducation fonctionnelle qui permet de soulager les patients initialement.

Les infiltrations intra articulaires de corticoïdes peuvent soulager le patient quelques semaines.

Quoiqu’il arrive la dégénérescence cartilagineuse continue d’évoluer plus ou moins rapidement sans corrélation avec la symptomatologie. Certains patients avec des atteintes évoluées peuvent être moins douloureux que des patients avec des atteintes plus discrètes.

La décision chirurgicale est justifiée uniquement si le patient présente des douleurs et/ou une raideur inconfortable, limitant son activité quotidienne.

La chirurgie de prothèse uni-compartimentaire, prothèse anatomique ou prothèse inversée

L’intervention (prothèse uni compartimentaire, anatomique ou prothèse inversée) se pratique sous anesthésie générale associée à une technique d’analgésie locorégionale (bloc inter-scalénique avec parfois mise en place d’un cathéter pour l’analgésie post-opératoire). L’association d’une anesthésie générale et locorégionale permet une récupération améliorée après chirurgie (RAAC). Des antalgiques par voie générale sont également administrés pour la prise en charge de la douleur post-opératoire.

C’est souvent la qualité de la coiffe des rotateurs qui détermine la prise en charge chirurgicale.

Si la coiffe est de bonne qualité une prothèse de resurfaçage ou anatomique est proposée au patient.

Prothèse de resurfaçage

C’est une prothèse humérale simple qui consiste à enlever uniquement une pellicule de quelques millimètres sur la tête humérale et impacter une cupule de resurfaçage. Il n’y a pas de geste sur le versant glénoïdien (omoplate) de l’articulation. L’avantage c’est qu’il n’y a qu’un très faible sacrifice osseux (pas de coupe osseuse). Elle nécessite une bonne qualité osseuse de la tête humérale pour permettre une bonne tenue de l’implant. Lorsque la qualité osseuse est insuffisante on pourra utiliser une prothèse humérale simple avec une tige humérale. Ces prothèses sont idéalement en pyrocarbone qui est une matière avec un couple de frottement très faible et une élasticité se rapprochant de l’os natif ce qui permet une usure moins rapide de la surface glénoïdienne en regard de l’implant.

Prothèse de resurfaçage

Prothèse humérale simple (avec tige humérale)

Prothèse anatomique

On va changer les deux surfaces articulaires donc c’est une prothèse composée de deux implants : huméral et glénoïdien.

En général, l’implant huméral est en alliage de métaux (chrome-cobalt) et l’implant sur l’omoplate en polyéthylène.

Prothèse totale anatomique d’épaule

Prothèse inversée d’épaule

Si la coiffe est irréparable ou que l’infiltration graisseuse la rend non fonctionnelle, une prothèse dite inversée est plus indiquée notamment après 65 ans. Celle-ci permet de médialiser le centre de rotation de l’articulation au contact de la glène et de renforcer la puissance de contraction du deltoïde en abaissant l’humérus. Mécaniquement, le bras de levier du deltoïde est allongé, ce qui améliore sa capacité à suppléer l’absence de coiffe des rotateurs en particulier lors de l’abduction et de l’élévation antérieure du membre supérieur.

C’est au cours de la consultation avec votre chirurgien que la discussion vous permettra de mieux comprendre le choix qui vous est proposé pour espérer le meilleur résultat fonctionnel.

Effet d’abaissement et de médialisation de la prothèse inversée

Prothèse totale inversée d’épaule

Risques

En dehors des risques inhérents à toute chirurgie et anesthésie générale, il existe des risques propres aux arthroplasties.

Le risque infectieux a nettement été contrôlé depuis quelques années grâce à la création des comités de lutte contre les infections nosocomiales dans tous les établissements de santé. Par ailleurs, un organisme d’accréditation ministériel permet d’aider les établissements à réduire le risque infectieux et a fait fermer les établissements les plus vétustes. Les protocoles d’hygiène des mains du personnel soignant et de stérilisation du matériel participent activement à cette lutte. La prise en charge chirurgicale rapide des infections du site opératoire permet aussi de diminuer les conséquences de ce type de complication.

Pour diminuer l’apparition d’hématome postopératoire, un drain aspiratif (redon) est conservé 24 à 48h après l’intervention.

Des complications mécaniques peuvent survenir à court, moyen ou long terme : descellement, luxation de prothèse, démontage de prothèse, usure d’insert polyéthylène… Des consignes d’hygiène de vie et les contrôles cliniques et radiologiques réguliers conseillés par le chirurgien permettent d’éviter ce type de complications mécaniques.

Période post-opératoire

L’hospitalisation dure 2 à 4 jours.

Le drain aspiratif (drain de redon) permettant l’évacuation d’un éventuel hématome est enlevé entre le 1er et le 3ème jour post-opératoire.

Il n’y a aucune immobilisation post-opératoire. La rééducation passive et active aidée commence dès le lendemain de l’intervention par les kinésithérapeutes de la clinique. Un document contenant des photos est remis au patient le jour de sa sortie pour lui rappeler les exercices à réaliser au domicile.

Un protocole antalgique adapté permet d’offrir au patient le confort souhaité.

La sortie se fait au domicile avec ou sans aide ménagère. Pour certains patients, un centre de convalescence peut être justifié.

Des soins locaux tous les deux jours par une infirmière sont prescrits. Les fils sont enlevés autour du 12ème jour.

Dans tous les cas une rééducation quotidienne chez un kinésithérapeute est souhaitable pendant 4 à 8 semaines.

Un contrôle clinique et radiologique à 1 et 6 mois post-opératoires est demandé au patient.

Résultats d'une prothèse d'épaule

Les résultats sont en règle générale excellents (entre 84 et 98% selon les articles dans l’omarthrose centrée).

Sur le plan de la force motrice, il faut attendre la fin de la rééducation pour retrouver au minimum la même force qu’en pré-opératoire.

Sur le plan fonctionnel, on note une amélioration des amplitudes articulaires dans tous les cas avec souvent une fonction comparable et symétrique au côté sain.

Sur le plan de la douleur, l’amélioration est souvent spectaculaire avec des épaules oubliées.

La reprise des activités (bricolage, sport, jardinage…) se fait de manière précoce (à partir du 2ème mois).

HEALTHCIE

HEALTHCIE